Categoría Knowledge

Entrevista en Euskadi Irratia sobre la revista K (26.06.2024): "La revista tiene un doble objetivo: pretende poner sobre la mesa los retos de futuro de la sociedad vasca desde una perspectiva crítica y fomentar la participación ciudadana”

Urbegi Social Impact y Agirre Lehendakaria Center se alían para impulsar proyectos de innovación social y desarrollo comunitario

Representantes de Urbegi Social Impact y Agirre Lehendakaria Center (ALC) han firmado recientemente un acuerdo de colaboración en Bilbao, en el que ambas entidades sellan una alianza para explorar posibles proyectos conjuntos que generen un impacto significativo en el ámbito de la innovación social y el desarrollo de ecosistemas.

Urbegi Social Impact es una consultoría de innovación social especializada en el desarrollo de ecosistemas y comunidades que generan un impacto positivo en el desarrollo cultural, social y económico, ayudando a corporaciones tanto públicas como privadas a integrar soluciones disruptivas para mejorar su competitividad e influencia. Entre su cartera de clientes figuran nombres como UNWTO, Gobierno Vasco o BBK Fundazioa, entre otros. Por su parte, ALC lidera numerosos procesos de innovación social tanto en Euskadi como internacionalmente junto a socios estratégicos como el Programa de Desarrollo de Naciones Unidas, la Fundación Bancaria la Caixa, FIAAP o COTEC.

Entre los principales objetivos de este acuerdo se encuentran la exploración de oportunidades de colaboración entre proyectos actuales y futuros que requieran la dinamización de comunidades para la recogida de datos, la integración de diversas herramientas tecnológicas de ambas organizaciones, el desarrollo de nuevas aplicaciones para la visualización de datos o la identificación y desarrollo de proyectos que complementen y aumenten la propuesta de valor de ambas entidades, entre otros fines.

Gorka Espiau, director de ALC destaca: “Este convenio representa un paso importante para el desarrollo de proyectos de innovación social en entornos digitales”. Eva García, directora de Urbegi Social Impact, añade: “Esta alianza nos permitirá combinar nuestra experiencia en el desarrollo de ecosistemas con la capacidad de ALC en la innovación sistémica, creando así soluciones integrales para los desafíos actuales".

Más sobre Urbegi Social Impact

Urbegi Social Impact es una consultoría de innovación social especializada en ayudar a las corporaciones a encontrar e integrar soluciones disruptivas para mejorar su competitividad e influencia, a través del impulso de ecosistemas y comunidades que impactan de manera positiva en el desarrollo cultural, social y económico de organizaciones y territorios. Descubre más en: https://urbegi.com/social-impact/

Más sobre Agirre Lehendakaria Center

Agirre Lehendakaria Center (ALC) es un laboratorio de innovación social, vinculado a la Universidad del País Vasco UPV/EHU y a su campus de excelencia (Euskampus) y desarrollado en colaboración con la Universidad de Columbia New York (The Advanced Consortium on Cooperation, Conflict and Complexity – AC4), Seton Hall University y George Mason University (School for Conflict Analysis and Resolution – SCAR).

Impulsando la coordinación comunitaria a través de la co-creación de la primera mesa de lokarriak en la Comunidad Compasiva de Getxo

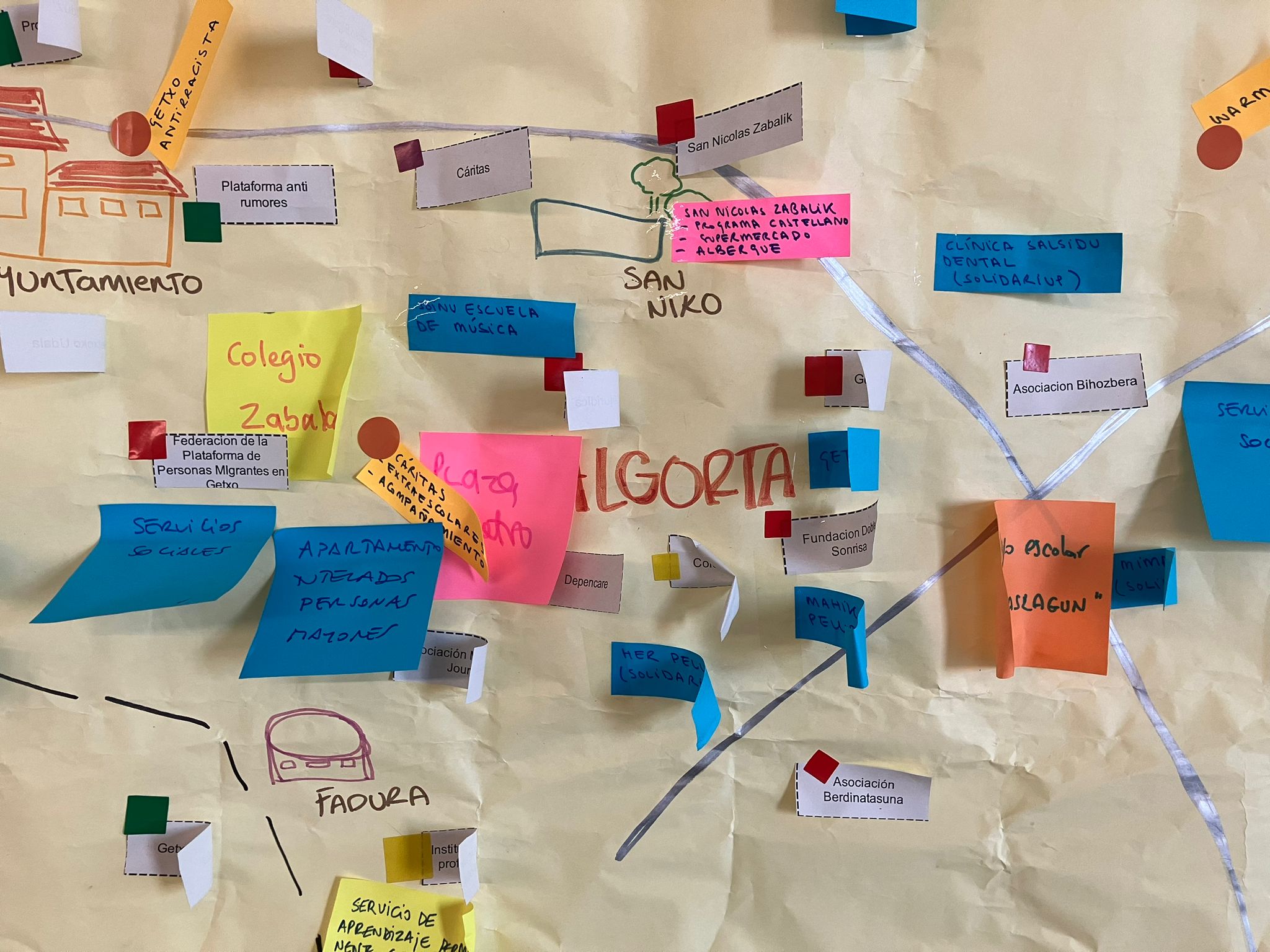

El pasado 25 de abril de 2024 tuvo lugar una sesión de interpretación colectiva y contraste de los cambios más significativos y la cartera de agentes e iniciativas de Getxo Zurekin y la Comunidad Compasiva que se ha conformado en el municipio mediante dicho proceso. Surge a partir de esta sesión la necesidad de generar un espacio y/o herramienta que permita coordinar a los distintos agentes que participan de los recursos existentes en la misma y/o que se posicionan como puerta de entrada entre los mismos y la comunidad. Para ello, desde Agirre Lehendakaria Center, en colaboración con la asociación Getxo Bihozbera y Fundación Doble Sonrisa, se convoca una sesión el 14 de junio de para abordar esta nueva oportunidad en la articulación de la Comunidad Compasiva de Getxo mediante la co-creación de una mesa de lokarriak.

A la sesión acudieron aproximadamente 30 personas, entre ellas personas involucradas en la Comunidad Compasiva de Getxo (Fundación Doble Sonrisa, Getxo Zurekin y Getxo Bihozbera), personal sociosanitario del entorno (Romo Kultur Etxea, atención primaria, enfermeros/as comunitarios/as, unidades de cuidados paliativos), funcionarias del Ayuntamiento de Getxo, asociaciones del tercer sector vinculadas a Getxo Zurekin y Subdirección de Osakidetza.

Cambios más significativos en las percepciones

Para contextualizar la sesión, se comenzó presentando las metanarrativas que operan en el ecosistema y que reflejan los cambios más significativos del proceso de Evaluación Evolutiva acontecidos en la Comunidad Compasiva desde 2017 hasta 2024.

Aunque estos perfiles ya fueron contrastados en profundidad en la sesión del 25 de abril, surgieron nuevas reflexiones, como la importancia del trabajo en red entre los distintos agentes de la Comunidad Compasiva; la necesidad de un mapeo y visualización de las diferentes figuras lokarriak que existen tanto en las entidades del tercer sector como en las instituciones públicas; la relevancia de la comunidad como pilar fundamental en los cuidados; o el reto del ámbito sociosanitario en cuanto a la agilidad de la atención.

Co-creación de la mesa de lokarriak

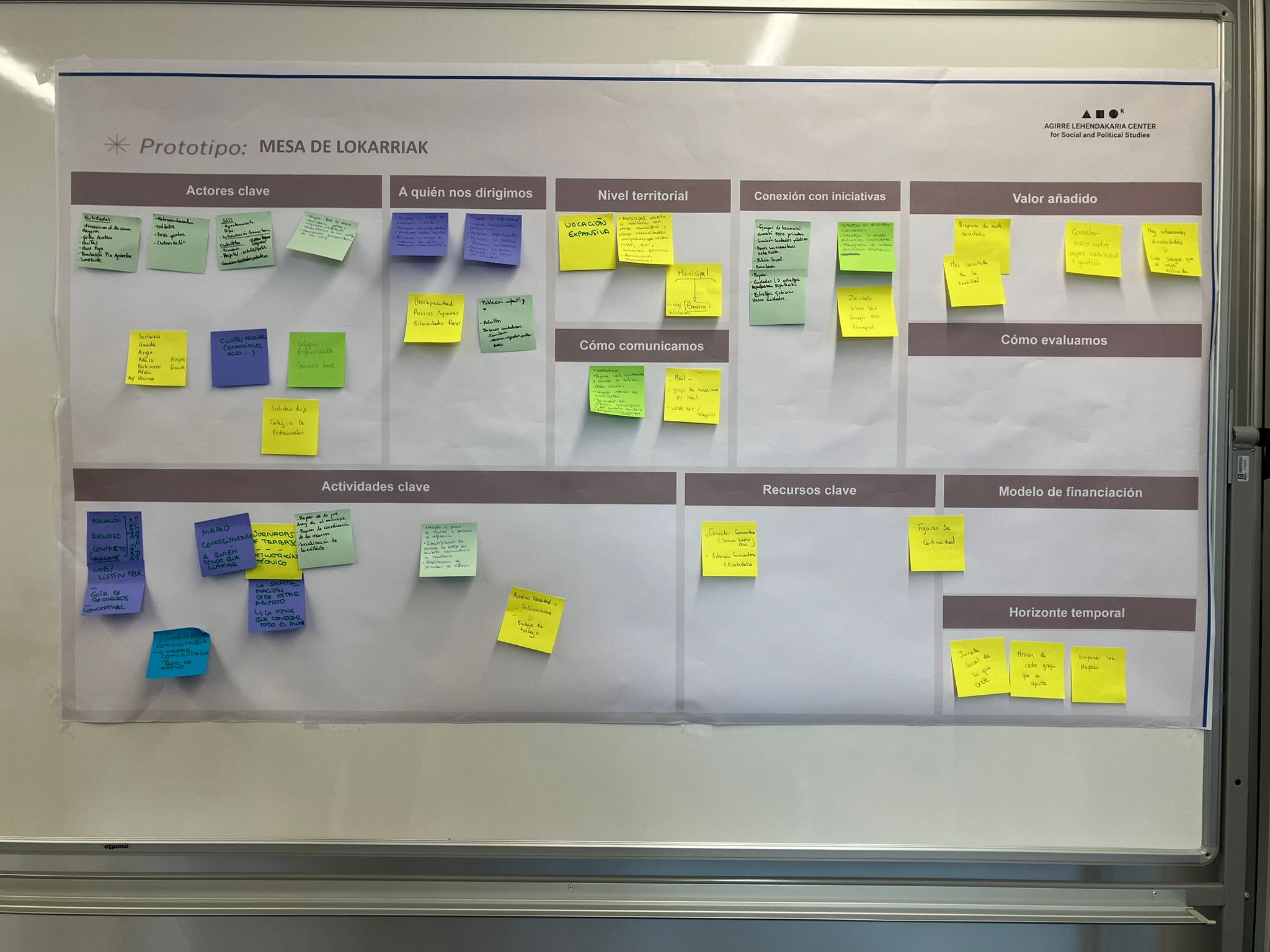

Para la segunda parte de la sesión, las y los asistentes trabajaron en mesas con otros agentes del entorno, durante 50 minutos, sobre un canva de prototipado, para dar respuesta a las siguientes preguntas:

- Cuáles son los actores claves, instituciones y personas del ecosistema.

- A quién nos dirigimos, los segmentos específicos de la población involucrados en los cuidados.

- A qué nivel territorial se pretende actuar.

- Cómo comunicamos, tanto a nivel interno como a nivel externo.

- Cuáles son las conexiones con las iniciativas existentes en el ecosistema.

- Cuáles son las actividades clave y de qué manera se van a desarrollar, cuál es el papel de los agentes en las mismas.

- Cuáles son los recursos clave, tanto materiales como humanos.

- Qué modelo de financiación podría amparar el prototipo.

- Cuál es el horizonte temporal para la implementación del prototipo.

- Cuál es el valor añadido del prototipo.

- De qué manera evaluamos el prototipo.

Posteriormente, los trabajos grupales se socializaron dando lugar al siguiente canva de prototipado:

Cierre de la sesión

Se ha percibido el espacio como una oportunidad para conocerse mutuamente, generar redes de confianza y trabajar de manera colaborativa en beneficio de la comunidad. Además, se ha expresado la necesidad de crear espacios de este tipo de manera periódica y de concretar las temáticas y necesidades discutidas en la reunión. Como primer paso, varias personas sugirieron iniciar con un mapeo de los recursos existentes en Getxo, para posteriormente compartirlo con el resto de los agentes.

Revista K, impulsando la transformación de la sociedad vasca

La revista K es una publicación Agirre Lehendakaria Center, el Centro de Innovación Social creado en 2013 por la Universidad del País Vasco (UPV/EHU) en colaboración con AC4-Columbia University de Nueva York, que impulsa procesos de transformación comunitaria a través de Plataformas de Innovación Social abiertas y basadas en la cultura como motor de cambio.

Con el objetivo de reflexionar de forma colectiva sobre los retos a los que nos enfrentamos en el camino hacia el Desarrollo Humano Sostenible e impulsar la transformación de la sociedad vasca, lanzamos, en nuestro décimo aniversario, el número 0 de la revista K a modo experimental. Este número recogió las líneas de trabajo del centro y un planteamiento de los grandes retos a los que nos enfrentamos como sociedad.

Tras el número cero, llega el primer número de la revista K, “¿Qué es hoy la gastronomía vasca?”, en el que centramos el foco en la gastronomía y los sistemas alimentarios, considerándolos motores para la transformación social.

Con el objetivo de reflexionar de forma colectiva sobre estas cuestiones, colaboramos con diversos agentes que abordan aspectos clave del sector desde la innovación social, entre otros, el economista ecológico Unai Pascual, el cocinero Eneko Atxa, Rocío Sánchez de BIAAF (Bilbao International Art and Fashion), la periodista Sasha Correa o el escritor Harkaitz Cano. Asimismo, participan entidades como Gipuzkoako Ostalaritza Elkartea, EDE Fundazioa, elBullifoundation y Hemendik. La revista cuenta con las fotografías de Vicente Paredes y el diseño de Angélica Barco.

La revista K es un regalo que se distribuye de forma gratuita y bajo petición. Puedes solicitarla a través del siguiente enlace. También puedes encontrar la revista K en La Sinsorga, ANTI Liburudenda, AS Fabrik, IED Kunsthal, La Perrera y más espacios que anunciaremos pronto en redes sociales. Conecta con nosotras.

ALC acompaña a la Diputación de Barcelona en tres sesiones de Interpretación Colectiva para el desarrollo de planes estratégicos en materia educativa

La semana del 3 de junio, Agirre Lehendakaria Center (ALC) ha acompañado a la Diputación de Barcelona en tres sesiones de interpretación colectiva en los municipios de Sant Andreu de la Barca y La Garriga. A través del enfoque de innovación social, ALC continúa con la Evaluación Evolutiva del proceso de desarrollo de planes locales de educación comenzado a principios del año 2023. Este enfoque permite mapear agentes e iniciativas existentes en el ecosistema, identificar y fomentar conexiones entre ellos, identificar retos y oportunidades en materia educativa y social en el contexto local a través de procesos de escucha en profundidad y co-crear ejes, líneas estratégicas y objetivos educativos locales que se concretan en programas o acciones a largo y medio plazo.

ALC colabora con la Diputación de Barcelona y los ayuntamientos de los municipios para alcanzar dos objetivos clave: por un lado, apoyar a los ayuntamientos en la elaboración de un plan local de educación de una manera participativa y colaborativa, involucrando activamente a toda la comunidad educativa; y, por otro, instalar las capacidades del enfoque de innovación social (mapeo, escucha, interpretación colectiva, co-creación y co-diseño) en los ayuntamientos, permitiendo a los técnicos y técnicas involucradas una participación activa en el proceso de desarrollo y asegurando su sostenibilidad en el futuro.

La interpretación colectiva, uno de los pilares fundamentales del proceso de Evaluación Evolutiva, está basada en el contraste de la información extraída durante el proceso de mapeo y escucha profunda. Para recabar dicha información y conocer las percepciones de los agentes de este ecosistema, los ayuntamientos de los dos municipios, junto con la Diputación de Barcelona y el equipo de ALC, han creado diversos espacios de escucha y conversación en centros educativos de primaria, institutos y escuelas de arte; recogiendo las voces del alumnado, profesores, personal administrativo y de mantenimiento, monitoras y personal de comedor, así como de las AMPA-AFAs, entre otros.

Desarrollo de un plan local de educación en Sant Andreu de la Barca

La primera sesión de interpretación colectiva tuvo lugar el día 4 de junio en el municipio de Sant Andreu de la Barca. Esta contó con la participación de alumnas y alumnos, personal docente, cargos directivos de diferentes centros educativos, miembros de las Asociaciones de Familias y Alumnos (AFAs), educadoras y técnicas del Ayuntamiento de Sant Andreu de la Barca, entre otras.

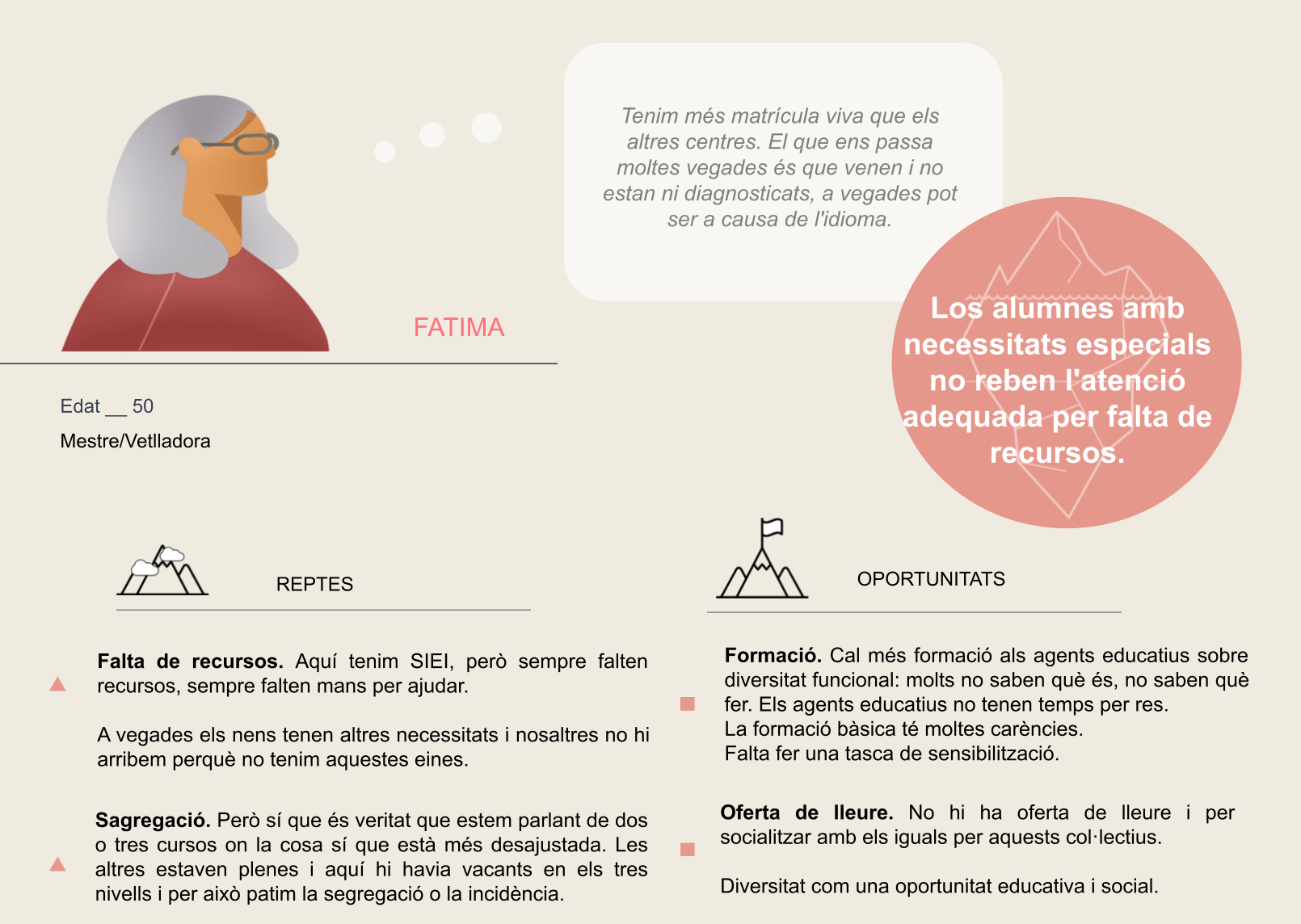

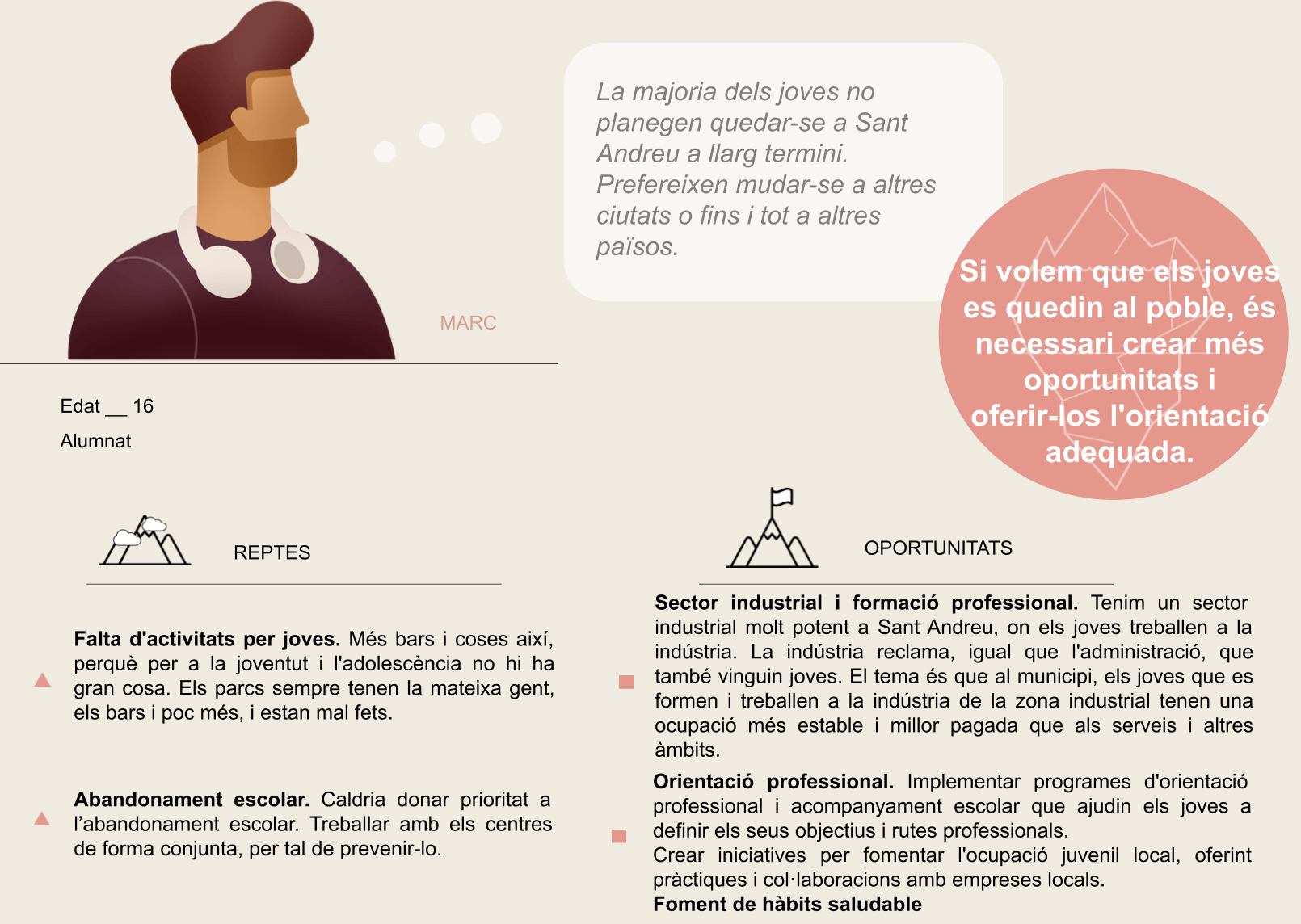

En la sesión se contrastaron los perfiles o patrones etnográficos y las narrativas identificadas en el proceso de escucha. Estos perfiles representan patrones de narrativas (percepciones, comportamiento, pensamiento) que se repiten y operan en el territorio.

Asimismo, este espacio sirvió para debatir sobre diversos temas que interesan y preocupan a la comunidad: el abandono escolar, la ampliación de la oferta de ciclos formativos, el mantenimiento de los centros educativos, la participación de las familias, las NESE (Necessitats Específiques de Suport Educatiu - necesidades específicas de apoyo educativo) y el trabajo colaborativo y en red.

Desarrollo de un plan local de educación en La Garriga

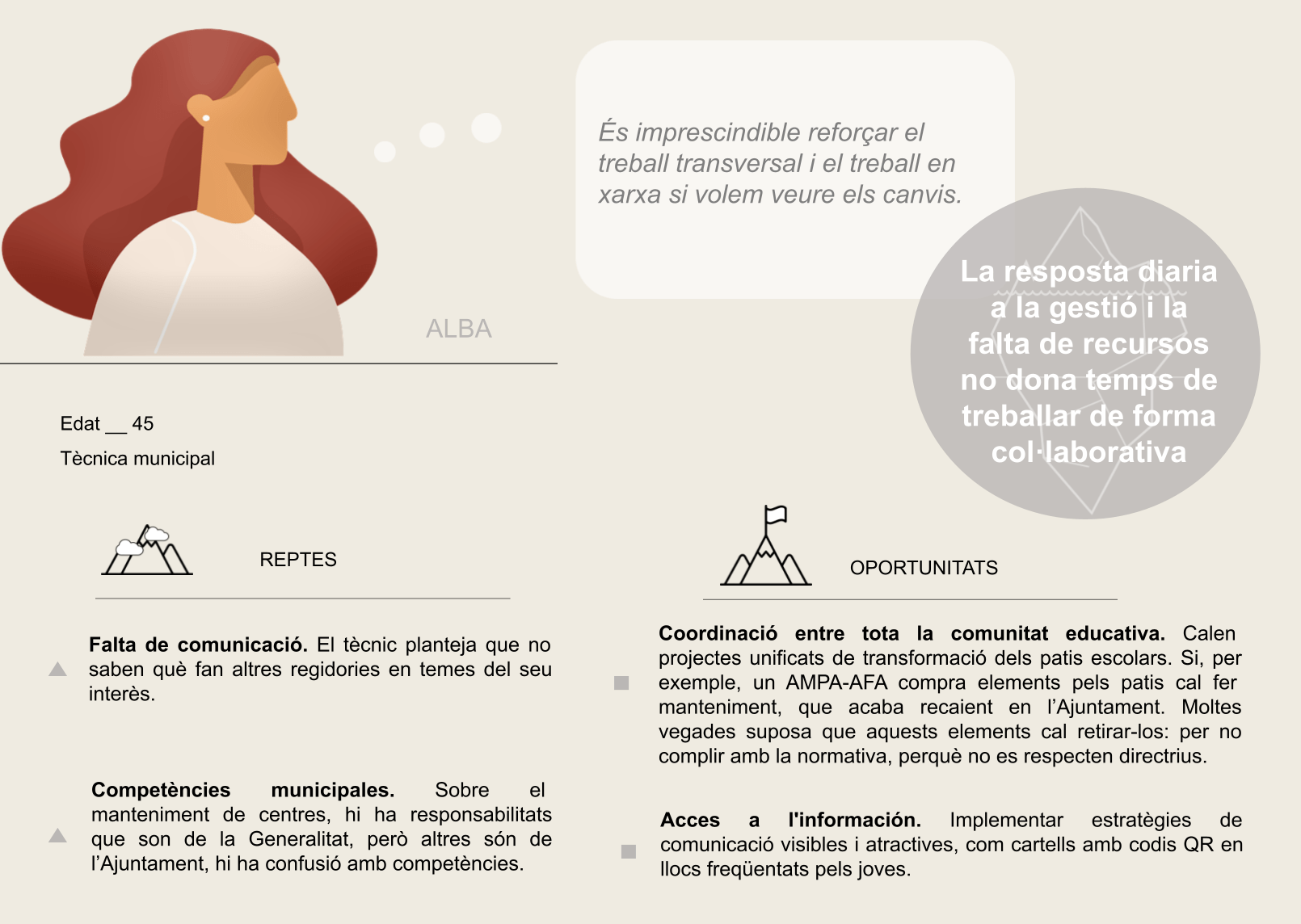

La mañana del 6 de junio se llevó a cabo una sesión de trabajo con los técnicos y técnicas del Ayuntamiento de La Garriga, con el objetivo de contrastar los perfiles y narrativas recogidas durante el proceso de escucha e identificar los retos y oportunidades de cada área, las propuestas de mejora de los servicios actuales y cómo se puede reforzar el trabajo transversal.

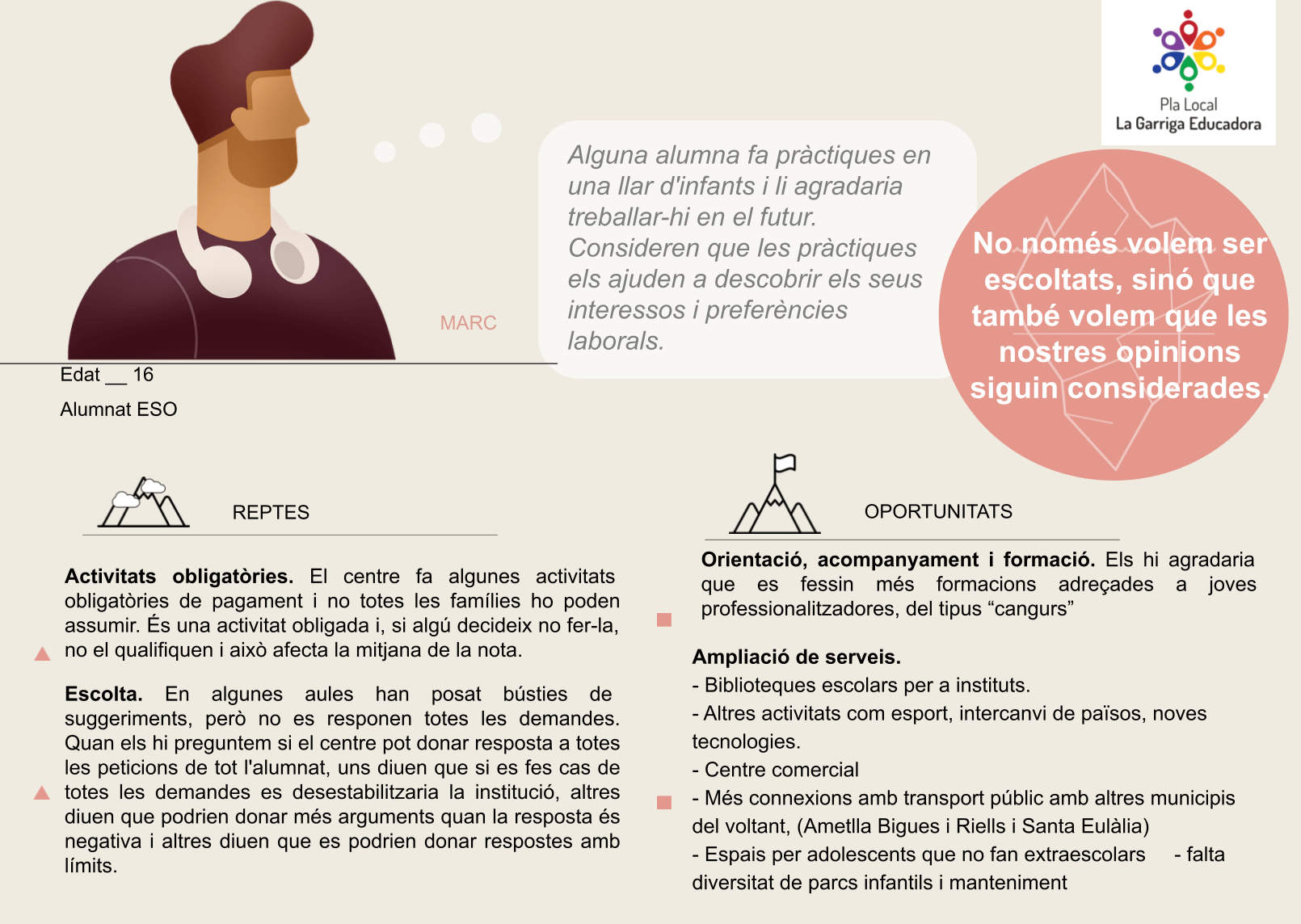

El 6 de junio por la tarde se desarrolló la segunda sesión de interpretación colectiva con la comunidad educativa, esta vez en el municipio de La Garriga. A la sesión acudieron aproximadamente 40 personas, provenientes de diversos centros educativos y entidades, alumnas y alumnos del Consejo de infantes, miembros de las AFAs y familias.

Además de realizar el contraste de perfiles y narrativas, las participantes abordaron diversos temas que atañen a la comunidad educativa. Se discutió el capital cultural y las dinámicas de poder en La Garriga, y cómo estos pueden ser aprovechados para ayudar a las familias más necesitadas, que a menudo permanecen invisibles. Asimismo, se resaltó la importancia de la participación de las familias y la responsabilidad compartida entre estas y el centro educativo, así como las NESE (necesidades específicas de apoyo educativo) y la mejora de los programas de orientación y acompañamiento. Además, los niños y niñas compartieron sus percepciones sobre el uso prematuro de pantallas y móviles, y cómo esto puede influir negativamente en su infancia.

ALC conduce una sesión de co-creación en Sierra del Cuera (Asturias), en el marco del proyecto “Como en Casa”

El proceso de Evaluación Evolutiva requiere de acciones de interpretación colectiva y co-creación comunitaria para consolidar procesos como el que se está llevando a cabo en el proyecto “Como en Casa”. Este proyecto se desarrolla en Gipuzkoa y Asturias a modo de pilotaje, buscando la generación de conocimiento en relación con los aspectos de buena vida, entornos y ambientes significativos, aspectos organizativos, cultura y liderazgo centrado en las personas, así como el cambio en la percepción de la comunidad sobre los centros residenciales y las personas mayores, fomentando su participación como agentes significativos del ecosistema.

En “Como en Casa” se viene desplegando una metodología de intervención y de evaluación que combina distintas aproximaciones, entre las que se encuentra la evaluación evolutiva, y que pretende evaluar el proceso de cambio y su impacto en las personas (personas mayores, familiares, profesionales y comunidad) para generar conocimientos sólidos que orienten las políticas públicas y fomenten el cambio. En este sentido, el enfoque de innovación social de ALC permite (1) mapear agentes e iniciativas existentes en el ecosistema, (2) llevar a cabo un proceso de escucha en profundidad en ese ecosistema, (3) interpretar de forma colectiva la información generada, (4) co-crear y co-diseñar nuevas soluciones multinivel directamente conectadas con los proyectos ya existentes y (5) prototipar y escalar una cartera de experimentación.

Continuando con la Evaluación Evolutiva de este proceso, el pasado 23 de mayo de 2024, Agirre Lehendakaria Center (ALC) condujo la sesión de interpretación colectiva y co-creación en Sierra del Cuera (Asturias), con el objetivo de contrastar las narrativas principales de la comunidad y co-crear iniciativas que den respuesta a sus necesidades.

La sesión se realizó en el marco del grupo motor del centro, figura principal para el desarrollo de la metodología participativa que caracteriza al proyecto que cuenta con el acompañamiento de Activiza. Se contó además con la participación de profesionales del centro residencial, personas que viven en el centro, asociaciones y entidades del tercer sector del entorno, funcionarios públicos del ayuntamiento de Llanes y otras personas significativas en el desarrollo comunitario del entorno como voluntarios de asociaciones y personas comprometidas con el pueblo.

Contraste de narrativas principales con la comunidad

Visión del centro desde la comunidad y capacidad de desarrollo comunitario

La sesión comenzó con un breve contraste de las principales conclusiones del proceso de escucha. Las narrativas identificadas en el proceso de escucha se han llevado a discusión en numerosos encuentros, y el objetivo de este contraste era dar a conocer el proceso a las nuevas entidades y personas que se han incorporado más tarde. La escucha en profundidad, clave en el proceso de Evaluación Evolutiva, ha permitido segmentar a través de patrones perceptivos las diferentes visiones que existen sobre esta realidad, así como profundizar en las narrativas más allá del discurso de superficie, considerando tres capas diferentes de profundidad discursiva: narrativa visible, narrativa oculta y metanarrativa.

I. Narrativas internas

- Narrativa visible: Los residentes cuentan con una mayor autonomía y bienestar

“Tienen margen para decidir, elegir y incluso a veces se les propone y dice oye, hay posibilidad de hacer una excursión guiada, una excursión al monte”

- Narrativa oculta: El proceso genera más compromiso de parte de las trabajadoras (aceptación del cambio)

“Intenté siempre que esa filosofía fuera centrada en la persona, que realmente la persona fuera importante. Yo creo que eso fue calando en la gente entonces yo creo que depende de cada profesional, y ahora pues yo digo que el empujón importantísimo para no decaer. Bien, entonces hay personas que que bueno que dieron un salto también yo lo veo en el sentido de compromiso, de implicación con el modelo”

- Metanarrativa: Seguimos viendo las residencias con una mirada del pasado, pero la realidad ha cambiado

“Encantada, porque además mi madre era de las típicas que decía que una residencia nunca la llevásemos porque ella estaba con los asilos de antes. Y bueno, igual ahora todavía hay gente, pero bueno, antes la gente metía a los padres en los asilos y se olvidaban de ellos. Ya ella está con esa copla. Y es que realmente no es así. Yo no sé cómo será en otras residencias, pero aquí evidentemente no”

II. Narrativas de la comunidad

- Narrativa visible: La comunidad está implicada con el centro

“Aquí viene mucha gente, vienen a misa, vienen a hacer cosas. Sí, sí, mucha gente que no tiene familia aquí pero viene. Y otros que estuvieron, se recuperaron. Se fueron, pero siguen viniendo. Siguen viniendo. Eso pasaba antes pero ahora hay más movida y es por el proyecto”

- Narrativa oculta: La comunidad también se beneficia del proceso de apertura del centro

“Una voluntaria de Cáritas daba mucha vida y alegría al centro. La voluntaria enfermó de cáncer y continuaba yendo porque le daba la vida. “Se recibe más de lo que damos””

- Metanarrativa: En Posada de Llanes se está generando una oportunidad para realizar trabajo comunitario; existe mucha participación en el pueblo

“Entonces yo no sé si es por la apertura, por la visión, por la mirada que pueda tener. Bueno, pues el equipo de trabajo, pero si se adapta, entonces qué pasa, que cuando trabajas en comunidad tiene que haber una adaptación mutua”

Co-creación de iniciativas que den respuesta a sus necesidades

El principal objetivo de la sesión fue la de generar un contexto propicio para que diferentes agentes pudiesen interpretar la situación del pueblo y generar nuevas dinámicas colectivas para poder articular ese proceso desde diferentes enfoques y realidades. Por ello, la segunda parte de la sesión tuvo como objetivo ver de qué manera se pueden dar respuesta a los retos y oportunidades que surgieron en el contraste previo. A través de diversos grupos de trabajo, se propusieron una serie de iniciativas:

Por un lado, relativas a espacios o estructuras operativas que permitan la coordinación entre los distintos agentes de la comunidad; como mesas comunitarias o la creación de un plan municipal de mayores, por ejemplo, todo ello desde un proceso participativo e involucrando a la comunidad. Se vio fundamental estructurar espacios de diálogo en los que se involucre a la administración pública (en este caso el ayuntamiento de Llanes), sociedad civil y tercer sector y el sector privado. Se concluía con que espacios de debate naturales cómo el que estaba dando lugar en esa sesión tenían que darse de manera continuada.

Por otro lado, se vio como una oportunidad el involucrarse en las diversas actividades que ofrece el pueblo como personas o como una comunidad única, superando la lógica de participación desde cada entidad, más institucionalizada y/o aislada. Se busca el objetivo de dejar de fragmentar la participación por segmentos (por ejemplo, actividades para personas mayores, o actividades para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo), generando un contexto en el que pueden existir relaciones cruzadas entre sectores poblacionales.

Conclusiones de la sesión

La sesión confirmó la dificultad de cambiar la percepción comunitaria de los centros residenciales, aún vistos como asilos, pese a las mejoras evidentes. Se destacó la necesidad de trabajar con distintos segmentos poblacionales, especialmente con la infancia, para generar un cambio de valores. Además, se subrayó la necesidad de la colaboración entre los distintos actores del territorio y la participación directa de la comunidad, con las entidades actuando como facilitadoras. Sin embargo, se detectaron dos barreras: (a) estos cambios se dan en el largo plazo y (b) se necesita un cambio cultural para trabajar de manera coordinada.

Esta jornada en Sierra del Cuera marca un paso significativo en el proceso de transformación de los centros residenciales, alineado con los objetivos de “Como en Casa” y el compromiso de Matia y ALC de mejorar el bienestar de las personas que viven en el centro mediante un enfoque Centrada en las Personas y una inclusión comunitaria efectiva.

Big Data al servicio de la transformación social

Artículo de Alex Rayón, publicado en el número 0 de la Revista K

Ilustraciones: Elisabet Maresma

Todas las personas e instituciones que lideraron el proceso de transformación de la sociedad vasca desde el final de la dictadura franquista coinciden en señalar la extraordinaria capacidad que tuvieron estas iniciativas de entender y conectarse con las dinámicas sociales. Es, sin duda, un elemento diferencial del “caso vasco” respecto a otros intentos de transformación socioeconómica en situaciones de gran adversidad. La siguiente transformación de la sociedad vasca deberá encontrar la manera de entender y conectarse con las nuevas necesidades y dinámicas sociales pero tendrá que utilizar nuevas herramientas y lenguajes. Con este objetivo, Agirre Lehendakaria Center (ALC) lleva varios años trabajando en diversos puntos del planeta (Tailandia, Pakistán e Indonesia) para poder construir un “Observatorio de Narrativas Digitales” que ponga al servicio de la innovación social la capacidad de análisis y predicción que ofrecen las técnicas de procesamiento del lenguaje natural.

Francis Galton (1822-1911), conocido por muchos como el primo de Charles Darwin, tenía 84 años cuando se presentó en una feria de ganado de Plymouth. Su formación multidisciplinar (psicología, estadística, geografía, etc.), le hacía ser una persona con una curiosidad insaciable. Allí observó un concurso que consistía en adivinar el peso de un enorme buey. Galton anotó en su libreta lo que cada uno de los 800 participantes del concurso había predicho sobre el peso del buey y calculó el promedio: 1.197 libras.

Posteriormente, pesaron el buey: 1.198 libras. La multitud, como una unidad, se había comportado de forma más inteligente que la gran mayoría de los individuos en solitario. Un año después, en 1907, Galton publicó estos resultados en la prestigiosa revista Nature. Desde entonces, el buey de Galton ha llevado a desarrollar teorías de inteligencia colectiva que proponen que el grupo es más inteligente que cada uno de sus individuos como parte. Se ha aplicado a campos tan diversos como la dinámica de sistemas complejos, el estudio de inteligencia colectiva de abejas, estudios de mercado usando las preferencias de los internautas (Google, Amazon), etc., y también para entender lo que una sociedad demanda o piensa, que es lo que nos ocupa en este artículo.

No todos los problemas son adecuados para estas técnicas de agregación de la opinión de las masas. La existencia de sesgos generalizados, la imitación entre agentes (ver lo que ha votado el anterior para maximizar la utilidad del voto particular) o la necesidad de coordinar múltiples agentes son algunas de sus limitaciones. En el libro The Wisdom of Crowds: Why the Many Are Smarter Than the Few and How Collective Wisdom Shapes Business, James Surowiecki presenta tres tipos de problemas que pueden ser resueltos por la inteligencia colectiva. El primero, los “problemas cognitivos”: siempre tienen una solución, o en su defecto, hay unas respuestas mejores que otras. El segundo, los “problemas de coordinación”: los miembros de un grupo se ven en la necesidad de armonizar su comportamiento con el del resto de la gente. Y el tercero, los “problemas de cooperación”: las personas que buscan satisfacer el propio interés se ven en la necesidad de lidiar con los demás para obtener una solución que sea buena para todos.

Según ALC, las Plataformas de Innovación Social describen un espacio para el trabajo multiactor, en el que esos actores convergen para la cooperación en la búsqueda de soluciones a problemas reales. En este nuevo modelo se incorporan nuevas herramientas de escucha comunitaria, se diseñan las intervenciones junto a la ciudadanía, y se plantea la creación de una metodología colaborativa en lugar de proyectos aislados, con la aspiración de construir un verdadero ecosistema de innovación en el espacio donde se opera. En este sentido resulta clave, por lo tanto, partir de la escucha comunitaria. Entender sus necesidades, sus preferencias, sus hábitos, sus preocupaciones y sus motivaciones en tiempo real, para generar posteriormente un impacto social positivo. Pero, primero, es clave extraer una narrativa que permita entender cómo y en qué actuar. Se trata así de un problema de coordinación y cooperación, en el que escuchar en tiempo real todo lo que la sociedad demanda. Y, ahí, los datos que ha traído la era digital, compensando los sesgos que éstos pueden tener, resultan clave.

En términos generales, podríamos definir una sociedad inteligente como aquélla en la que la tecnología digital, cuidadosamente implementada por las organizaciones, puede mejorar la gestión pública en tres campos: el bienestar de los ciudadanos/as, la fortaleza de la economía y la eficacia de las instituciones. Por ello, un primer paso para llegar a esas sociedades inteligentes es entender de qué datos se dispone y dónde se pueden obtener para entender bien cómo se comporta el ciudadano.

La implosión de la era digital y los datos inherentes a su naturaleza y arquitectura han provocado la generación de grandes volúmenes de datos, en muchos lugares y expresados de manera muy heterogénea. A este paradigma, lo bautizamos como Big Data. Ahí comenzamos a conocer las ventajas de pasar de un enfoque de Business Intelligence (el “qué”) a otro de Business Analytics (los “porqués”). En lugar simplemente de responder a las preguntas de los “qué”, bajo un tratamiento

meramente descriptivo, gracias al paradigma del Big Data entramos a nuevos modelos que tratan de responder a los “por qué”, con tratamientos más avanzados como los modelos predictivos y prescriptivos.

Este valor de la pregunta está inexorablemente ligado a la idea de poder extraer datos de la ciudadanía. Sin embargo, el planteamiento no es tener que hacer preguntas, sino inferir a partir de la obtención de datos generados de manera espontánea. Este último matiz es importante. El efecto Hawthorne es un fenómeno vinculado a la psicología que hace referencia a la manera en que la observación de un trabajador afecta a su rendimiento. El concepto debe su nombre a la empresa Hawthorne Works, que encargó una serie de estudios para conocer cómo distintas variables podrían afectar a la productividad de sus empleados/as entre 1924 y 1932. De acuerdo con las conclusiones de este estudio, la mayor parte de la plantilla de la citada empresa modificaba sus rutinas, así como la intensidad de su actividad, cuando se la sometía a una observación directa y previamente comunicada.

En definitiva: si queremos saber lo que realmente piensa o quiere una persona, lo mejor es que sea capaz de expresarse de forma libre y voluntaria. Internet es un caldo de cultivo perfecto para esto. Buscamos en Google, escribimos en redes sociales, leemos noticias en medios digitales, etc. Generamos muchos datos digitales que, de tratarse adecuadamente, pueden ofrecer resultados realmente prometedores.

No obstante, es importante considerar que una agrupación de usuarios/as en masa no siempre es válida per se. En terminología empleada por Surowiecki (el autor de la sabiduría de las masas del que antes hablábamos), deben cumplir una serie de características para poder agregar adecuadamente esas opiniones. La primera, “diversidad”: que los participantes tengan opiniones diversas e información privada -aunque sea pequeña- sobre el problema. La segunda, “independencia”: que no se vean fácilmente influenciados por las opiniones de los demás.

La tercera, “descentralización”: que el problema se pueda resolver de un modo descentralizado. Y la cuarta, “evitar el sesgo muestral”: ser capaces de representar a una sociedad en su completitud. Nuevamente, Internet puede ayudar mucho a esto.

Uno/a podría aproximarse al reto de conocer las necesidades de la sociedad con el enfoque tradicional de las encuestas. Sin embargo, sufren el efecto Hawthorne, y realmente no cumplen las características de la agregación de opinión diversa. Ante estas desventajas, ALC se propone hacer uso de un enfoque digital para recopilar comentarios digitales en sitios web y plataformas de redes sociales. Dichos datos son ricos, abundantes, granulares y están directamente conectados con el comportamiento social, lo que los hace especialmente adecuados para el seguimiento en tiempo real de la actividad social. La escucha social digital es la práctica de rastrear Internet para entender de manera muy específica lo que dicen, lo que piensan y lo que sienten los ciudadanos/as. Para hacerlo de la manera más efectiva, necesitamos una estrategia de qué escuchar y qué no, de modo que podamos maximizar nuestro tiempo, analizar el enfoque y poner en marcha decisiones posteriores. Para ello, se emplean palabras clave concretas que se rastrean, que es el átomo de expresión en Internet.

Mostrar la identidad propia y la necesidad de autoexpresión son dos razones muy importantes por las que las personas expresan sus pensamientos en las plataformas sociales y digitales. Si podemos enfocar el análisis en lo que dicen y por qué lo dicen, podremos entender mejor a nuestros grupos de interés y mejorar nuestra relación con ellos a través de este proceso de escucha. Este es el ámbito de las Plataformas de Innovación Social que citábamos anteriormente, y el enfoque de ALC para estas situaciones.

El objetivo principal es construir una plataforma de innovación social para capturar y analizar datos sociales y comunitarios para comprender mejor y anticipar las necesidades y los desafíos de la comunidad para la toma de decisiones inclusivas. El enfoque de plataforma nos permite analizar los objetos de escucha en su conjunto para identificar las conexiones existentes entre ellos, así como incluir cambios y ajustes internos y externos en el proceso de experimentación en tiempo real, a partir de las percepciones y barreras identificadas entre ellos.

Para ilustrar la descripción funcional y técnica, vamos a partir de un ejemplo. Supongamos que una determinada comarca en Euskadi ha vivido un acelerado y sobrevenido cambio de modelo productivo derivado del cierre de una central térmica y de una importante fábrica de automoción, ¿qué oportunidades de regeneración económica existen a partir de la inteligencia colectiva?

Los dos componentes integrales de las plataformas de innovación social son la escucha profunda y la interpretación colectiva o sensemaking.

En este primer componente, se ponen en marcha herramientas de escucha digital como entrevistas en profundidad, discusiones de grupos focales, indagación etnográfica a través de observación, mapas de empatía, redes sociales, monitoreo de noticias, acciones locales, procesos participativos (fotos, videos, música, gastronomía, etc.) y otros tantos para identificar patrones narrativos. Aplicado al ámbito digital, esto es lo que se puede llamar el modelo de datos, es decir, los datos que se deben recopilar para comprender en profundidad las necesidades. Para ello, un primer trabajo, siguiendo el ejemplo presentado anteriormente, es censar las palabras clave a seguir, tales como “fábrica”, “futuro”, “empleo”, “gobierno”, etc. Es decir, una manera de acotar la conversación digital y ser capaces de capturar los datos relevantes.

El segundo componente, denominado sensemaking, se enfoca en generar espacios de deliberación de esas narrativas para interpretar colectivamente percepciones, comportamientos y puntos de vista de la comunidad, y así co-crear una cartera de intervenciones centradas en la persona e impulsar un cambio sistémico a diferentes niveles de acción. Aplicado al ámbito digital, esto implicaría utilizar herramientas de Entendimiento del Lenguaje Natural (NLU) y Procesamiento del Lenguaje Natural (NLP), para detectar no solo los principales desafíos y oportunidades sino también, como se ha mencionado, las conexiones entre ellos.

En los primeros experimentos de escucha profunda en el ámbito digital elaborados en colaboración con Agirre Lehendakaria Center y PNUD, hemos desarrollado un proceso en tres etapas:

El primer paso: la recopilación de datos

El primer paso es recopilar las fuentes de datos digitales que pueden ayudarnos a medir una variedad de resultados sociales y de comportamiento. Clasificamos los datos en dos grandes grupos en función de su naturaleza:

El primero, los documentos de texto formales: documentos públicos, entrevistas personales, declaraciones institucionales, etc. Podemos estructurar todos esos documentos, de forma que nos permitan posteriormente aplicar técnicas de análisis de datos para extraer su significado e ideas clave. Se trataría de ver, desde una mirada de la oferta pública, qué planes de regeneración económica se han promovido desde lo público. Así, posteriormente, se podrá ver si existe una relación con lo que la sociedad demanda, y actuar con políticas en consecuencia.

Y el segundo, los comentarios digitales o menciones espontáneas en plataformas digitales. Entre ellos, podríamos destacar:

- Escucha de redes sociales: en concreto, Twitter, Instagram y Facebook podrían tener información sobre procesos de innovación de nuestro interés. Son redes donde se producen agrupaciones de interés público alrededor de hashtags o etiquetas clave. Se podrían seguir etiquetas como “el futuro de la región” o similares.

- Búsqueda de Google: comprender lo que las personas buscan permite interpretar qué preocupaciones tienen y cómo las manifiestan. Google ofrece estos datos geolocalizados, por lo que podríamos acotar el proceso mencionado anteriormente.

- Monitoreo de medios: hacer un seguimiento de las menciones de marcas y palabras clave en todos los tipos de medios, desde los principales medios de comunicación hasta los sitios especializados. De esta manera, se recogería también la sensibilidad de los medios a la regeneración de la región a nivel económico y social.

- Wikipedia: supervisar las páginas de interés para ver quién y cómo está editando los principales términos relacionados con ese futuro de la región.

- Seguimiento de sitios web específicos: TripAdvisor, periódicos locales, etc., que dan una idea más especializada sobre el futuro que se pudiera articular.

El segundo paso: el análisis de datos

Una buena plataforma se caracteriza por su capacidad de sintetizar las narrativas e identificar qué elementos pueden activar el proceso de innovación, en esto radica el valor añadido del análisis. La minería y el análisis de textos, aplican una variedad de técnicas lingüísticas, estadísticas y de aprendizaje automático a grandes conjuntos de datos para determinar áreas temáticas, palabras clave, categorías y etiquetas que le permitan tomar decisiones basadas en los mismos. Son las técnicas que están por detrás de las IAs generativas que tanto alboroto han causado en este comienzo de 2023. Algunos ejemplos de técnicas de este tipo podrían ser:

- Densidad de palabras clave o Nube de palabras: el número de veces que aparece la palabra clave en el texto. Cuanto más aparece una palabra específica en una fuente de datos textuales (como un discurso, una publicación de blog o una base de datos), más grande y en negrita aparece en la nube de palabras.

- BTM - Biterm Topic Modelling: un bitérmino consta de dos palabras que coexisten en el mismo contexto. Permite el etiquetado de partes del discurso (etiquetado gramatical o desambiguación de categorías de palabras), leer una oración y poder identificar qué palabras actúan como sustantivos, pronombres, verbos, adverbios, etc. Podríamos así filtrar por sustantivos o adjetivos, de la misma forma que podríamos filtrar por los temas específicos que están enfatizando o con los adjetivos calificativos que los acompañan. Es especialmente útil para localizar verbos de acción, que dan una idea de qué políticas se podrían poner en marcha.

- Modelado de temas, agrupamiento y narrativas: un método para la clasificación no supervisada de dichos documentos, similar al agrupamiento de datos numéricos, que encuentra grupos naturales de elementos incluso cuando no estamos seguros de lo que estamos buscando. Nos permitiría detectar nuevas necesidades o planes de futuro planteados, sin necesariamente haber puesto foco de investigación en ello.

- Análisis de sentimiento: identificar reacciones, actitudes, contexto y emociones. Busca comprender la actitud o la reacción emocional de una persona hacia una interacción o conceptos específicos. Se basa en polaridades de palabras, teniendo en cuenta palabras positivas o negativas y descartando las palabras neutras.

- Grafo de bigramas: nos puede interesar visualizar todas las relaciones entre palabras simultáneamente. Podemos organizar las palabras en una red, de tal forma que aparecen contextos semánticos o subredes de palabras que tienden a agruparse. Es lo que popularmente podríamos llamar el “resumen”, al sacar palabras que co-ocurren.

El tercer paso: la visualización de datos para la toma de decisiones

La plataforma digital debe permitir la visualización de información clave con el fin de crear una representación relevante. Para lograrlo, se definirán algunos indicadores clave. Los indicadores a utilizar en la extracción de significado, que se nutren de la información recolectada en tiempo real. En lugar de medir unos objetivos, productos y resultados concretos, dispondremos de unas conclusiones emanadas de las manifestaciones espontáneas de la región local de análisis.

Estos indicadores pueden detectar posibles cambios en un sistema más amplio. Para identificar indicadores e hitos que muestran si el cambio se está realizando o no y qué tipo de cambios se perciben, se siguen estos criterios en tiempo real:

(1) Identificar cuáles de las necesidades y oportunidades, barreras y facilitadores se perciben. Se pueden usar para identificar signos tempranos de oportunidades o desafíos que requieren un análisis más profundo para comprender, y también para identificar tendencias que pueden indicar amenazas u obstáculos potenciales que deben mitigarse.

(2) Entender qué cambios significativos están ocurriendo. Es probable que ocurran muchos cambios al mismo tiempo, pero es importante identificar cuáles son los más significativos y por qué. El análisis compartido nos ayudará a identificar y fomentar interconexiones y áreas de mejora.

(3) Identificar los cambios a nivel del sistema que pueden indicar un cambio futuro. Esto plantea un desafío para comprender cuándo los prototipos y las condiciones estructurales pueden ser autosuficientes y para comprender qué factores en el sistema podrían señalar cambios futuros.

Observatorios que permiten comprender mejor

Teniendo en cuenta que existe una gran cantidad de datos y documentos disponibles para el análisis (medios, redes sociales, uso de plataformas sociales, etc.), uno de los puntos principales de este proyecto es enriquecer esos datos con datos digitales y sociales. La escucha social digital es la práctica de rastrear Internet para ubicar todas las menciones relevantes en las plataformas de redes sociales, así como otros sitios web que contienen comentarios asociados a lo que es de interés. Para hacerlo de manera más efectiva, necesitamos una estrategia que defina qué escuchar y qué no, y así poder maximizar nuestro tiempo, analizar el enfoque y poner en marcha decisiones posteriores.

Las Plataformas de Innovación Social pueden proporcionar información en tiempo real sobre las percepciones sociales que pueden guiar a las autoridades locales y las ciudades, el sector privado y las organizaciones comunitarias en el proceso de codiseño de nuevas soluciones que respondan directamente a los desafíos sociales y económicos emergentes. Estos observatorios nos permitirán comprender mejor temas complejos al escuchar y dar sentido a las dinámicas sociales más profundamente (implicaciones socioeconómicas, cambio climático, cambios en los sistemas alimentarios, movimientos migratorios, etc.). Esta información puede ser capturada digitalmente para alimentar el proceso de co-creación y prototipado bajo un enfoque de innovación abierta.

¿Quieres recibir la Revista K? Completa el formulario que encontrarás en este enlace.

Espacios alternativos para la interpretación colectiva: imaginando un nuevo sistema de cuidados a través de los fogones

Oxfam Intermón y Agirre Lehendakaria Center (ALC) impulsaron un proceso de escucha para comprender en profundidad la diversidad perceptiva que existe en torno al actual sistema de cuidados, con foco en el municipio de Getxo (Euskadi) y el distrito de Nou Barris (Cataluña).

En el marco de la colaboración entre Oxfam Intermón y ALC, el 22 de octubre de 2023 se llevó a cabo una sesión de interpretación colectiva en el Txoko de la parroquia San Martín (Algorta, Euskadi). El propósito de esta reunión fue ahondar en la escucha e incluir elementos de co-creación en el estudio de los cuidados mediante un ejercicio culinario.

En las dinámicas de interpretación colectiva contextualizadas en el ámbito gastronómico, la mesa representa el espacio donde converge la cultura. A esta mesa acuden personas de diversas nacionalidades o religiones para compartir ingredientes y experiencias, lo que fomenta la generación de relatos, ritos y valores que, al ser compartidos, se transforman en un idioma compartido que supera las diferencias lingüísticas.

Tras la presentación de la dinámica y sus objetivos, se alentó a las participantes a compartir un ingrediente que encapsulara su historia o su identidad. Este ejercicio está intrínsecamente vinculado al concepto de la investigación etnográfica participativa que se articula en torno a la idea de "autoetnografía culinaria", en la que los individuos, al elegir y compartir su elección de ingrediente, contribuyen a una construcción colectiva: "la comida y la bebida son portadoras de historia y cultura" (Mintz, 1985). Asimismo, este ejercicio permitió la creación de un ambiente de igualdad y empatía en el grupo que, despojándose de jerarquías preexistentes, permitió que las participantes se sintieran lo suficientemente cómodas como para intervenir libremente en las dinámicas.

Posteriormente, se presentaron y dividieron las actividades culinarias para la elaboración del menú del día. El conjunto de las preparaciones comprendía elementos de la cocina marroquí, de América Latina y del País Vasco, fusionando así la cultura y raíces culinarias de las participantes.

Mientras estas asaban el pan, cortaban y horneaban los vegetales, batían los ingredientes del postre o condimentaban la carne, el equipo de ALC dinamizó un espacio de escucha que incentivó la conversación alrededor de los sistemas de cuidados:

¿Cómo te ves siendo cuidado?, ¿Quién crees que te va a cuidar?, ¿Qué ocurrirá cuando lleguemos a una etapa de vejez en la que ya no podamos valernos por nosotros mismos?, ¿Cómo imaginamos esa siguiente etapa, ese futuro?, ¿Quién tiene la responsabilidad de resolverlos?, ¿Se puede exigir un sistema integral de cuidados?, fueron algunas de las preguntas que se pusieron sobre la mesa.

A lo largo de la sesión se pudo profundizar en las narrativas identificadas a lo largo de los meses de trabajo anteriores.

Evaluación Evolutiva: Cómo monitorizar en tiempo real el abordaje de retos complejos

En los procesos de cambio de sistemas la evaluación resulta compleja. Las metodologías o enfoques de evaluación tradicionales no ofrecen la respuesta necesaria, puesto que estos procesos no son lineales y no existen soluciones de partida, sino que surgen en el transcurso del proyecto.

¿Qué son los retos complejos?

Son aquellos retos globales a los que nos enfrentamos como sociedad, que ninguna solución puntual puede resolver. La transición socio-ecológica, la reinvención del sistema de cuidados, el futuro del trabajo, el impacto de la Inteligencia Artificial en las prácticas democráticas o la desigualdad estructural son algunos de los ejemplos más relevantes.

¿Cómo podemos abordar los retos complejos desde la Innovación Social?

Los enfoques de evaluación tradicionales están diseñados para programas y proyectos que ejecutan procesos lineales, en contextos estables y tienen como objetivo encontrar soluciones a problemas definidos, utilizando prácticas clásicas.

En estos casos, la evaluación valora los resultados después de aplicar las soluciones, centrándose en la rendición de cuentas para comprender preguntas como: ¿Hicimos lo que dijimos que haríamos? ¿Ha generado esto el impacto que pensábamos?

Pero, ¿cómo se evalúa la complejidad? ¿Cómo se evalúa el valor de un proceso de innovación que no es lineal, que aborda un problema complejo, que opera en un contexto caracterizado por lo desconocido y en el que no se plantean las soluciones de partida?

La Evaluación Evolutiva ofrece un enfoque de seguimiento que apoya los procesos de innovación social, a través de bucles que retroalimentan la información en tiempo real, ayudando a captar el impacto emergente.

Un cambio de mentalidad en la evaluación

En los enfoques de evaluación tradicionales el evaluador participa al final del proyecto, captando el impacto para la presentación de resultados. Este ciclo de evaluación dificulta el aprendizaje, ya que la información se recoge a posteriori, cuando ya es demasiado tarde para tomar decisiones estratégicas.

La evaluación evolutiva es constante, acompaña el proceso del proyecto de principio a fin. Su objetivo es situar la evaluación en el marco de la complejidad del reto complejo, para apoyar la toma de decisiones desde las primeras etapas de una intervención. Sin embargo, esto trae consigo un gran desafío: ¿Cómo evaluamos el valor añadido de un proceso cuando no sabemos qué camino vamos a seguir ni dónde podemos vernos involucrados?

La introducción de la Evaluación Evolutiva supone un cambio de mentalidad en relación a la forma en la que se percibe la evaluación de procesos de Innovación Social, cuando la tendencia es: “No estamos realmente seguros de tener resultados que compartir y sentimos que es demasiado pronto para evaluar”.

Es un aprendizaje continuo y comprendemos el valor que aporta a los procesos a través de la exploración, la experiencia y la experimentación.

La Evaluación Evolutiva no contempla una división en los roles de la misma forma que el enfoque tradicional, sino que el ejercicio de evaluación se trata de un esfuerzo de equipo, en el que cada miembro juega un papel en el proceso evaluativo. El equipo combina el conocimiento interno de las organizaciones involucradas y el conocimiento externo.

Recogida y explotación de datos

La Evaluación Evolutiva puede trabajar con datos que hayan sido recolectados a través de otros procesos e incluso establecer procesos específicos de recopilación de datos para apoyar la toma de decisiones.

Características de la Evaluación Evolutiva

Explorar hipótesis

¿Lo que estamos haciendo nos está ayudando a conseguir nuestros objetivos?

Aprendizaje

¿Qué está y qué no está funcionando? ¿Qué debemos cambiar y qué debemos seguir haciendo?

Comunicación interna y externa

¿Qué está sucediendo? ¿Qué impacto estamos generando?

Gestión

¿Cuáles son nuestras hipótesis para activar la transformación? ¿Cuáles son las actividades que haremos? ¿Cómo estamos contrastando las actividades que estamos haciendo?

Evaluación tradicional vs Evaluación Evolutiva

Evaluación Tradicional vs. Evaluación Evolutiva, por Michael Quinn Patton (2006):

Evaluación Tradicional | Evaluación evolutiva |

Objetivos: Apoyar la mejora incremental y la medición | Apoyar el proceso de innovación y adaptación a entornos dinámicos |

Roles y responsabilidades: los evaluadores son externos al programa para asegurar su independencia y objetividad | Funciona como un grupo interno, integrado en el proceso de implementación y testando nuevas soluciones en tiempo real |

Medición: Se centra en unos criterios explícitos y pre-establecidos | Centrado en los valores del programa y comprometido con el impacto a largo plazo |

Resultados: Informes formales, y casos de buenas prácticas | Feedback en tiempo real, centrado en el proceso de aprendizaje, además de informes. |

Complejidad: el evaluador trata de controlar el proceso de evaluación | Capacidad de respuesta inmediata, sin control total sobre el proceso |

Criterios fundamentales: rigor, independencia, credibilidad con agentes externos y análisis crítico | Adaptabilidad, mentalidad de sistema complejo, ambigüedad, apertura y agilidad, trabajo en equipo |

(PATTON, 2006)

ALC acompaña la sesión de co-creación de Getxo Zurekin: articulando la Comunidad Compasiva

El proceso de evaluación evolutiva requiere de acciones de interpretación colectiva y co-creación comunitaria para consolidar procesos como la Comunidad Compasiva de Getxo Zurekin. Para ello, el pasado 25 de abril, Agirre Lehendakaria Center (ALC) acompañó una sesión en la que el equipo presentó los principales aprendizajes del proceso de evaluación evolutiva, con el fin de comprender los cambios más significativos de la comunidad y trabajar conjuntamente la sostenibilidad de Getxo Zurekin mediante la articulación de los agentes e iniciativas existentes.

Getxo Zurekin se constituye como una Plataforma de Innovación Social en el ámbito de las Comunidades Compasivas. Esta iniciativa fue impulsada por la Fundación Doble Sonrisa, con el objetivo de trasladar a la comunidad la importancia de los cuidados en situaciones de final de vida, cuidados paliativos, muerte, duelo y soledad no deseada. Por ello, Getxo Zurekin se concibe como un programa de sensibilización social, formación e investigación. Sin sustituir los servicios paliativos y la atención sanitaria y social ya existentes, el proyecto lleva promoviendo desde 2017 un nuevo movimiento social con personas de la comunidad, construyendo un sistema integral de cuidados a través de las redes comunitarias en el municipio de Getxo.

El pasado 25 de abril tuvo lugar en Las Arenas (Getxo) la última sesión de interpretación colectiva y co-creación. En la sesión participaron alrededor de 30 agentes con perfiles diversos: personas involucradas en la última iteración de escucha en profundidad realizada entre 2023 y 2024, representantes del Ayuntamiento de Getxo, asociaciones locales, Conectoras Comunitarias de Getxo Zurekin o enfermeras comunitarias de Osakidetza, entre ellas.

Getxo Zurekin ha trabajado mediante el enfoque de innovación social de ALC: (1) mapeo de recursos existentes en el ecosistema (iniciativas, agentes); (2) escucha en profundidad a ese ecosistema, (3) interpretación colectiva de la información generada, (4) co-creación y co-diseño de nuevas soluciones multinivel que se conectan directamente con los proyectos ya existentes; y (5) prototipado y escalado de una cartera de experimentación.

ALC lleva acompañando el proceso desde 2017, durante este tiempo se ha ido consolidado un sistema integral de cuidados mediante la complementariedad comunitaria del sistema sociosanitario existente. El sentido de pertenencia a la comunidad, así como la capacitación de las personas involucradas en el proceso, ha facilitado la acción comunitaria para la construcción de una cartera de iniciativas en las que destacan el Death Café, el Café en compañía, los grupos de apoyo mutuo en duelo, los acompañamientos individualizados para personas con necesidades de apoyo, la formalización comunitaria del Documento de Voluntades Anticipadas, entre otras. Se ha conseguido vincular a la comunidad, no solo generando una red de sostén comunitario mediante la generación de vínculos naturales entre las participantes, si no que también se han ido involucrando a otros agentes que conforman la Comunidad Compasiva, como la asociación comunitaria Getxo Bihozbera, el personal sociosanitario o asociaciones del tercer sector.

La expansión de la Comunidad Compasiva necesita de una articulación de sus agentes e iniciativas, entendiendo de qué manera se coordinan y complementan. La sesión por tanto se ha orientado en este sentido, de cara a comprender y pensar de manera colectiva el futuro de la Comunidad Compasiva.

Sesiones de interpretación colectiva

I. Narrativas y cambios más significativos

Tras las presentaciones de los y las participantes y los objetivos de la dinámica del día, la sesión comenzó con la introducción de los nuevos patrones etnográficos. Se desarrolló una interpretación colectiva de éstos integrando los cambios más significativos del proceso hasta el momento, con el objetivo de contrastar percepciones con las y los asistentes.

La identificación de estos patrones etnográficos sirvió para profundizar en qué consisten las figuras que toman parte en esta red comunitaria:

La figura de lokarria fue co-creada en 2018. Se trata de un rol profesionalizado con enfoque comunitario que coordina, dinamiza y promueve iniciativas que ocurren dentro de la red comunitaria de Getxo Zurekin. Conecta a la comunidad con los agentes públicos y privados del entorno de cuidados, así como a estos agentes entre ellos. Los agentes coordinados procuran la creación de iniciativas, conformándose en redes en ocasiones (como sucede con la red público-privada de Comunidades Compasivas). Tiene también un papel importante en la escucha en profundidad de las percepciones de los distintos agentes, siendo definitorio en el éxito del proceso, focalizando las necesidades, retos y oportunidades para el cambio de las narrativas que operan en la comunidad.

Los conectores comunitarios, por otro lado, nacen de la figura del voluntariado. Este rol cuenta con formación y es un perfil que dinamiza espacios y se conecta con la comunidad en las diferentes iniciativas. La figura de lokarria y conectores conforman el grupo tractor de Getxo Zurekin. Recientemente los y las conectoras comunitarias han conformado la asociación comunitaria Getxo Bihozbera, que pretende acoger algunas de las iniciativas de Getxo Zurekin, partiendo de la autoorganización comunitaria, como es el caso de Getxo ZUrt! sobre la prevención, abordaje y posvención del suicidio.

Los y las tejedoras comunitarias son otras personas de la comunidad que sienten inquietud por otras personas, ejerciendo para ello un rol activo dentro de ésta. Se trata de figuras que permiten conectar a las personas con los servicios públicos y comunitarios. Cuentan para ello con una formación sobre la existencia de recursos públicos y del tercer sector, así como formación en habilidades emocionales.

Por último, los usuarios, son otras personas de la comunidad que participan en estas iniciativas.

Las figuras se encuentran interconectadas de tal manera que se genera un sistema de cuidados integral, creándose un canal de conexión público-comunitaria, complementándose y acercando a la comunidad los diversos recursos.

II. Contraste de la cartera de experimentación

Para trabajar la cartera de experimentación, se contrastó una visualización para mostrar la interconexión y rol de los agentes en las distintas iniciativas de la Plataforma de Innovación Social de la Comunidad Compasiva de Getxo. Destacó el cambio del rol de lokarria desde la dinamización inicial de las iniciativas a la actual coordinación, así como la toma de responsabilidades de los y las conectoras comunitarias en el desarrollo de las iniciativas. Los y las participantes hicieron hincapié en la necesidad de comprender la Comunidad Compasiva de Getxo como un todo, incluyendo no solo el proceso de Getxo Zurekin, si no otras iniciativas como la asociación comunitaria de Getxo Bihozbera como actor central.

Conclusiones de la sesión

Durante el desarrollo de la sesión, se han abordado diversos temas, de los cuales algunos han sido más recurrentes. Destacan la mutación de los roles comunitarios, la composición y articulación de la Comunidad Compasiva de Getxo o la subsidiaridad de los cuidados.

Por una parte, hay una evolución en los roles que asumen las figuras. Mientras que la figura de lokarria parte como conectora, coordinadora y dinamizadora de espacios mediante la implementación del enfoque de innovación social de evaluación evolutiva, en la actualidad aparece como un agente que se encuentra orbitando en todas las iniciativas (articula, coordina y conecta), dejando paso a los conectores comunitarios (voluntarios) como figuras principales en la dinamización/sostén de las iniciativas.

Junto con las tejedoras comunitarias y el resto de agentes involucrados conforman la Comunidad Compasiva, existiendo un sentimiento de pertenencia a la misma. Un claro ejemplo es la interconexión entre Getxo Zurekin y Getxo Bihozbera. Aunque sale de Getxo Bihozbera como una asociación comunitaria, se entienden como dos partes de un mismo todo. Resalta asimismo la complicidad con los agentes sociosanitarios, considerándose parte activa de la promoción de los cuidados en conexión con las personas de la comunidad, aun con carencias en formación sobre ámbitos específicos y otros recursos que permitan dotar de calidad a los servicios públicos.

En ese ámbito, se detecta como área de profundización el reparto de la responsabilidad sobre los cuidados entre lo público y lo comunitario. ¿De quién es la responsabilidad de los cuidados? ¿Cómo se apoyan los recursos comunitarios desde la administración pública? ¿De qué manera interactúan estos dos niveles?: "La sociedad siempre va antes de la administración"; "La comunidad está más preparada para ofrecer cuidados"; "Lo público no se puede desentender, se necesitan apoyo y recursos".

Entendiendo la Comunidad Compasiva como una Plataforma de Innovación Social en la que existen un conjunto de actores coordinados componiendo un sistema integral de cuidado con enfoque comunitario, se pretende incidir en las conexiones de los agentes y su articulación para la sostenibilidad del proceso. Las nuevas figuras comunitarias que se promocionan desde los distintos ámbitos (figura de enfermero/a comunitario/a propulsado desde Osakidetza) plantean no solo un reto sino una oportunidad para generar una red coordinada y efectiva en la promoción de los cuidados. Prototipos como las mesas de articulación de figuras con enfoque comunitario pretenden abordarlo.

Ver más